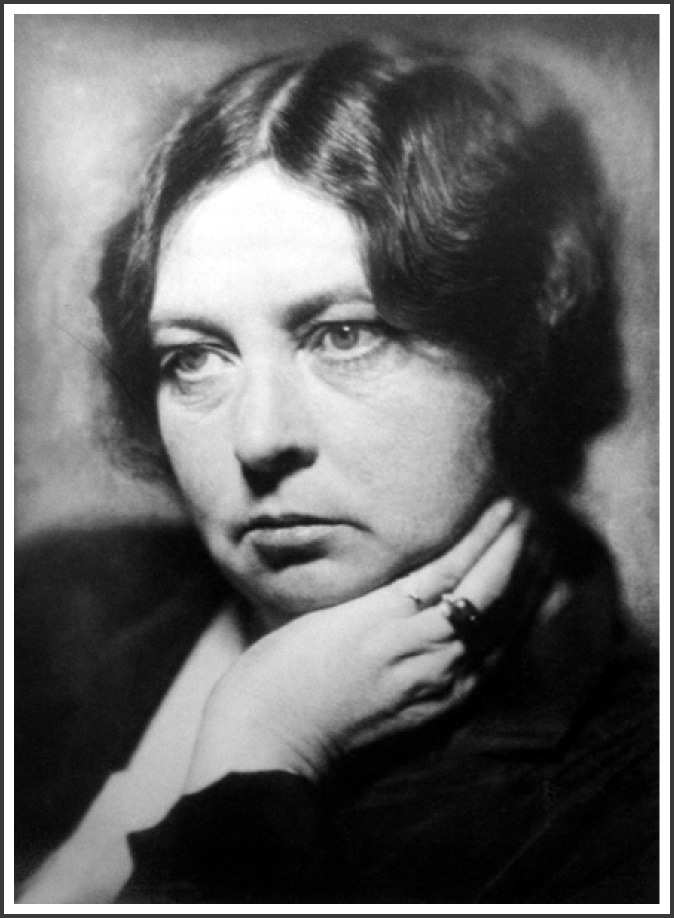

Sigrid Undset – Skandinaviens zweite Literaturnobelpreisträgerin

Kindheit, Jugend und früher Werdegang

Sigrid Undset wurde am 20. Mai 1882 in Kalundborg, Dänemark geboren. Im Alter von zwei Jahren zog sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Oslo. Ihr Vater, ein berühmter Archäologe, hatte dort eine Berufung an die Universität erhalten. Als er 1895 vermutlich an Syphilis starb, konnte ihre Mutter die Familie - Sigrid hatte noch eine weitere Schwester bekommen – nur schwer ernähren. Anstatt weiter zur Schule zu gehen, was dadurch möglich gewesen wäre, dass die Schulleiterin den Kindern das Schulgeld erließ, entschloss sich Sigrid Undset mit 17 Jahren die Schule zu verlassen und eine Anstellung zu suchen. Sie arbeitete von da an 10 Jahre lang bei einer großen Firma in Oslo. In einer autobiographischen Notiz, die sie im Rahmen der Nobelpreisverleihung machte, erzählt sie, dass es ihre freie Wahl war, die Schule zu verlassen um ihre Familie unterstützen zu können. Die Arbeit machte ihr keine Freude, auch die Schule hatte ihr keine bereitet, aber aus Pflichtbewusstsein blieb sie bei der Firma angestellt. In ihrer Freizeit beschäftigte sie sich mit den Literaturen und Kulturen Skandinaviens und: sie schrieb. Noch während ihrer Arbeit als Büroangestellte erschienen zwei Bücher von ihr.

Literarisches Debüt und inhaltliche Kennzeichen

Undsets literarisches Debüt ist der 1907 erschienene Roman Fru Martha Oulie (dt. Frau Martha Oulie, 1998), dessen Titelheldin sich in ein außereheliches Verhältnis begibt um ihrer tristen und unbefriedigenden Ehe zu entfliehen. Die Hoffnungen, die die Protagonistin an dieses Verhältnis richtet, werden enttäuscht. So wie dieser Frauengestalt geht es vielen anderen in Undsets Romanen.

. Die auf ihren Erstlingsroman folgenden Werke wie z.B. Jenny (dt. 1911) und Vaaren (dt. Frühling, 1914) spielen wie jener in der Gegenwart und stellen den Menschen in all seinen möglichen Gefühlsnuancen dar. Der Mensch ist handelndes Subjekt und für sein Lebensglück verantwortlich, das er Undsets Meinung nach erreichen kann, wenn er sich einem größeren Ganzen als seiner selbst aus freiem Willen unterordnet. Sie bricht damit mit der bisherigen norwegischen Tradition des Naturalismus, der den Menschen ausschließlich als unfrei angesehen hatte.

Katholizismus und psychologisches Feingefühl in ihren großen mittelalterlichen Romananthologien

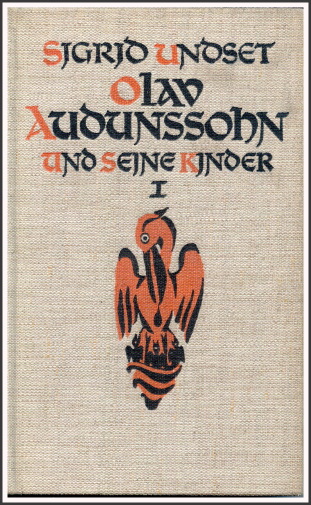

Ihre Bekehrung zum Katholizismus 1924 spielt mehr und mehr eine Rolle in ihren nachfolgenden Büchern. In ihren späteren Werken, für die sie den Nobelpreis für Literatur des Jahres 1928 verliehen bekam, siedelte sie ihre Geschichten im 13. und 14. Jahrhundert an und religiöse Werte wie Erfurcht und Treue werden zu Leitmotiven dieser Romane. Das psychologisch-feinfühlige Darstellen der Personen war für Undset in diesen Romanen genauso entscheidend wie in ihren modernen Werken.

Auch die Problemwelt der Charaktere ihrer Romane Kristin Lavransdatter (dt. Kristin Lavranstochter, 1926/27) und Olav Audunssøn i Hestviken / Olav Audunssøn og hans børn (dt. 1928/29) ist dieselbe geblieben. Undset geht davon aus, dass besonders zwischen Mann und Frau immer schon die gleichen Sorgen und Probleme existierten. Hier setzen auch die meisten Einwände an, denn obwohl es sich bei diesen großen Romanen um historische handelt, stellt sie nicht historisch herausragende Persönlichkeiten dar, sondern Alltagsmenschen. Die Romane gehen eine Gradwanderung ein zwischen höchster Genauigkeit in geschichtlicher Darstellung und Kenntnis vom faktischen, gesellschaftlichen Zusammenleben auf der einen Seite und subjektivem Einfühlen und subtilem Verständnis für vermeintliche Gefühle ihrer Protagonisten auf der anderen Seite. Undset verficht in den im Mittelalter spielenden Geschichten teilweise sehr moderne Ansichten.

Nobelpreis 1928

Sigrid Undset bekam 1928 im Alter von 46 Jahren den Literatur-Nobelpreis für ihr Gesamtwerk, die psychologischen Beziehungsromane und die Mittelalter-Romane und war damit nach Selma Lagerlöf (1909), die 2. Skandinavierin, der der Nobelpreis zuerkannt wurde. Sie setzte sich gegen die in dem Jahr auch erwogene Ricarda Huch, gegen Concha Espina aus Spanien und gegen Olav Duun, ebenfalls aus Norwegen durch. (1)

Die Schwedische Akademie hob die bestechende Genauigkeit der Charakterdarstellung und ihren so überbordenden Erzählstil positiv hervor. Es entfalte sich eine große Spannbreite der Darstellung zwischen den feinfühligen, nuanciert poetisch komponierten Charakteren und deren drückender und herber Lebenswelt. in der sie angesiedelt sind. Darin liege die Bedingung für den Kompromiss zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Undset gelinge es, menschliche und religiöse Themen eindringlich in den monumentalen Epen darzustellen.

Der Laudator Per Hallström, der Präsident des Nobelkomitees, führt in seiner Verleihungsrede aus, dass die Verknüpfung von geschichtlich fundierter und genauer Beschreibung früher gesellschaftlicher Zustände mit der Einfühlung in die Gefühlswelt der Protagonisten aus dem Horizont der Moderne gelungen und preiswürdig sei. Allerdings sei es unhistorisch, für das Mittelalter die „Frauenfrage“ mit heutigen Aspekten zu behandeln. Demgegenüber erscheint ihm „das religiöse Leben <…> mit ergreifender Wahrheit dargestellt“. (2) Zusammenfassend lautet das Urteil der Akademie: „Auf der vollen Höhe ihres Talents empfängt Sigrid Undset den Nobelpreis für Literatur und die Ehrung gilt einem poetischen Genie, das seine Wurzeln nur in einem wahrhaft großen und mit ungewöhnlicher Kraft ausgestatteten Geist haben kann.“ (3)

Inhaltliche Rückkehr zum modernen Menschen

Nach dem Abschluss dieser umfangreichen Romane hat Sigrid Undset sich erneut mit dem modernen Menschen auseinandergesetzt. Das Religiöse tritt wie in den mittelalterlichen Romanen in den Vordergrund. So befindet sich der Protagonist ihrer beiden Werke Gymnadenia (dt. Die weiße Orchidee, 1929) und Den Braendende Busk (dt. Der brennende Busch, 1931), Paul Selmer, als Agnostiker auf dem Weg zum aktiven Glauben an Christus. Undset setzt sich in diesen Romanen mit dem Gedanken auseinander, welche Position die Kirche gegenüber dem beherrschenden Fortschrittsgedanken der Moderne einnimmt.

Ihr Beitrag zur Frauenfrage

Neben Belletristik publizierte Undset ein theoretisches und zeitkritisches Werk, Ein Frauenstandpunkt betitelt, indem sie die Frauenfrage auf konservativ-katholische Weise diskutiert. Ihr Aufsatz „Fortschritt, Rasse, Religion“ von 1935 bekämpft den Nationalsozialismus und in ihrem Buch Wieder in die Zukunft (1942) berichtet sie von ihrer Flucht vor den Nazis. Auf dieses Manifest hin äußerte sich Karl Jaspers 1945 in der Broschüre Die Antwort an Sigrid Undset.

Tätigkeiten im Exil

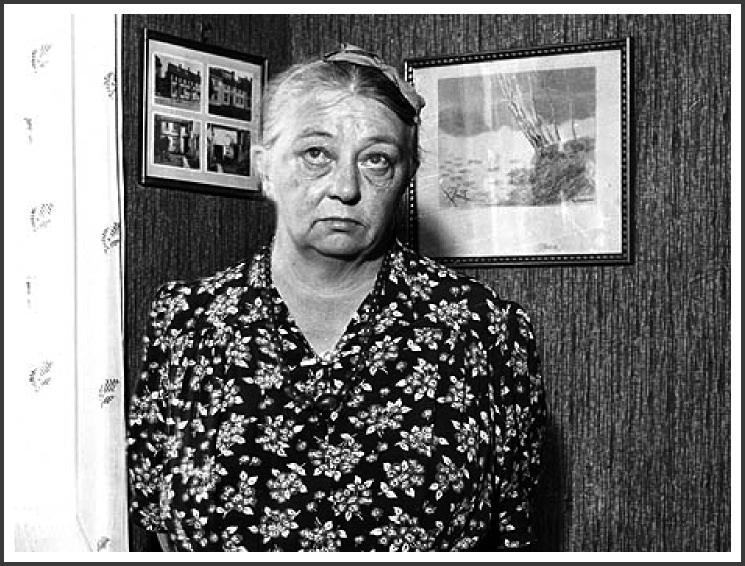

1940 musste sie 58jährig mit ihrem jüngsten Sohn auf Skiern über die Berge nach Schweden fliehen und gelangte von dort über Russland in die USA. Dort war sie bei Zeitungen und für den norwegischen Informationsdienst aktiv gegen die Nationalsozialisten tätig. Nach fünfjährigem Exil kehrte sie nach Norwegen zurück, konnte aber auf literarischem Gebiet nur noch die Biographie über Katharina von Siena fertig stellen. Sigrid Undset starb 1949 in Lillehammer.

(1) Vgl. Kjell Strömberg: Kleine Geschichte der Zuerkennung des Nobelpreises an Sigrid Undset. In: Sigrid Undset: Frühling. Nobelpreis für Literatur 1928 Norwegen. Zürich: Coron-Verlag o. J., S. 10.

(2) Aus der Verleihungsrede von Per Hallström, gehalten am 10.12.1928. In: Sigrid Undset: Frühling. Nobelpreis für Literatur 1928 Norwegen, a.a.O. S. 19.

(3) Ebd. S. 22.

©Frauen-Kultur-Archiv